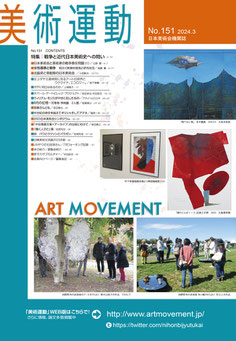

美術運動 No.151

2024年3月発行

定価:700円

特集│戦争と近代日本美術史への問い

■日本美術会と美術家の戦争責任問題(1)

■女性画家と戦争 相次ぐ新資料発見と研究状況

■北脇昇と草創期の日本美術会

最新の記事

女性画家と戦争 相次ぐ新資料発見と研究状況

北原 恵 きたはらめぐみ

(1)はじめに:広がる関心

最近、女性画家と戦争について関心を持つ人が増えてきて、長年細々と研究してきた身としては嬉しい限りである。

その広がりの理由として、NHK のテレビ番組で女流美術家奉公隊や長谷川春子らが取り上げられたことも大きい。2022年夏、一般視聴者に向けて放映されたETV 特集「女たちの戦争画」は反響を呼び、放送時間を拡大して「春子と節子 “女流”画家を超えて」(2023 年春)が制作され、また、人気番組「日曜美術館」の枠でも取り上げられた。

テレビを見て、実家に残る関係資料を番組担当者に知らせた人もおり、私自身も、番組の感想を研究者仲間と話し合うなかで、お互いに知らなかった資料の情報交換につながった。※1

このように関心が広がることによって、絵画や資料は意味を持ち、あらたな人々によって見い出されてゆく。

半世紀の時空を越えて ギリシャそしてアテネ

篠原一夫 しのはらかずお

プロローグ

窓辺の鉢に育つバジルの香りが公園からの微風に乗って、窓の白いカーテンを揺らして長椅子に横た

わる顔を撫でる。朝の水やりを忘れていることに気づき、シエスタを切り上げると水道水を汲んで戻り

バジルの根方に万遍なく施す。

アテネに長く住む友人夫妻の尽力で、今回滞在するアテネのアパートを借りることになった。2023

年9月7 日。到着早々案内されたこの居室は、緑豊かな公園に面し日当たりが良く静かで文句なし。即

刻家主に帰国までのひと月と一週間分の賃料を支払うと、アテネの短期住民となった。