零細鉄工所労働者の苦悩と誇りから理想郷への形象化

百瀬 邦孝

「この十年は自分にとって怖いものがあった」「自分の求めるものをようやく探り当てていく十年だった」と語る坪井功次の十年ぶりの作品展を観た。会場の堺市立文化館のギャラリーにはこの十年間、日本アンデパンダン展や「地平展」に出品された大作を中心に、97点が陳列されている。地元の人たちがこれらの大作を目にしたのは初めてということもあり、そのダイナミズムに来館者の驚きを呼んでいた。事実、十年前の個展の後から、従来の日本アンデパンダン展の出品に加え、美術集団「地平」に加わり、埼玉県立近代美術館や東京都美術館での「地平展」に出品を積み重ね、自身の零細鉄工所の労働の現実と苦悩、現場労働者の誇りと理想の形象化をひたすら追求してきた坪井功次十年の集大成である。

2004年の「継がる線」、2005年の「斜光」、2006年の「錆ゆく男」に始まる労働者の群像と打ちのめされゆく労働者像にオーバーラップする工業機械の設計図は複雑に絡み合う社会の現実そのものであり、そうした社会への抗議・告発状だった。そしていっそう深刻さを増していく不安と混迷。2008年の「日常の不安」から2009年の「不安なララバイ」。設計図の線は赤い線となって不安をさらに掻き立て、どうにも身動きの出来ないほどに労働者を絡めていく。そして、不安の象徴ともいえる真っ黒なカラスが労働者の頭上で目を見開いている。

こうした不安と憤りはアンデパンダン出品作品「累々と」「乞う人々」にも繋がっている。 氏はことさら社会性をテーマに描いてきたわけではない。「社会と自分の位置を確認しながら、毎日の生活での心の動きを一市民として描く事」(2009年地平展一言集)に心がけてきた結果としての表現なのである。氏は「今」を描きたいと語っている。同じリンゴでも過去に描いたリンゴと「今」描いたリンゴは違うはずだ。そこに、「今」を感じさせてこそ真の存在感があるのだと。だから、自身を取り巻く現実とその中で感じてくる「今」を素直に描きつづけてきたし、これからも描き続けていくに違いない。そこに、一極零細鉄工所の労働者としての坪井功次と画家としての坪井功次が存在しているのだ。こうした市井の画家の存在こそが深い所で日本の美術を創り支えているのだという思いを強くする。

その後、造形性を加えた表現を意識しつつ、2011年「錆ゆく・去りゆく・寂れゆく」、2012年「記憶と忘却と」(図版1)で不安とともに労働者の誇りと理想を希求していく。6枚から8枚に縦分割された画面には、自身の作業着や軍手をモチーフに、時として実物をも貼り付け、宗教画的ともいえる「希い」の込められたマチエールを創り上げていく。自身の分身ともいえる「軍手」は空中を鳩のように飛び交い、炎となって燃え、希望を求めて彷徨っているようだ。

今回の展覧会には、昨年(2012年)の「地平展」に出品された「町工場エレジー」6枚組に新しく3枚が加えられ、9枚組の大パノラマ画面(図版2)が登場していた。左から右に向かって閉ざされた工場のシャッターを背景に様々な労働者と社会の日常が組み込まれていく。ここでも画面途中から登場した「軍手」が画面右に向かって羽ばたいていく。その軍手とともに見る人を天空に誘い込み、天に伸びる建築用リフトを越えて大阪の街並みを俯瞰する。何とも鳥になって浮遊しているような、映画を見ているような不思議な感覚を覚える。もう一つの壁面を形作る4枚の組絵画(図版3)も同様の「軍手」のいざないである。左から「冥想」「壊想」「無想」「理想」となっている。理想に向かって飛び続ける手袋たちは自分自身であり、私たち自身であるのだろう。

氏のパンフレットに書かれた言葉が、控えめながら、この十年の試行錯誤を通じて形作られてきた“生きぬいていくしたたかさ”と“創作への真摯な姿勢”、氏の理想郷へ向かうこれからの十年への限りない決意を表しているように思いつつ会場を後にした。

「絵画を専門的に学ぶ事も生業とする事も無く、町工場の極零細企業といえる鉄工所で働くなかで、様々な想いを描きとめてきました。私にとって創作は日々の感情のはけ口、心の整理の場とする日記の様なものです。かといって、状況を再現するドキュメントでもなく、現実に端を発して想いを膨らませるフィクションとして制作をしてきました。

ことさら、社会的な題材をめざしてはいませんが、想いを突き詰めたり拡げたりした事をかたちにした結果が、そう感じさせるのかも知れません。モノ造りが社会生活の基盤だと自信を持ち働き描いて来ました。今、世界的な不景気に低迷する製造業、変化する産業の転換期に発生した東日本大震災と原発事故。足元が崩れる様な不安と不信感のなかで迎える定年期は、社会の片隅に居る我が身にも更に黒い重しとして伸し掛かり、それまでの創作に少なからず変化をもたらせているようです。果たして、作品が今という時代を表現できているのか、これからの自分に何が描けるのかは判りませんが、今回の作品展が次の一歩になればと思います。」(坪井功次作品展パンフレットより)

追記

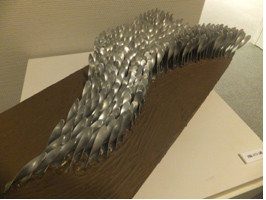

今回の作品展には、それら絵画のほかに25点の立体作品が展示された。鉄工所での仕事の合間、鉄やステンレスやアルミニュウムなどの切れ端を使って創られた作品だが、さすがに本職の技がすばらしく、道具も材料も手の内にある。プロの楽しみとも言える肩ひじを張らない創造の中に目を見張るものがあった。「海鳥」「群鳩」「群鴉」や女性像「絡まる」「抱擁」「逃走」など。中でもアルミニュウムの板をねじって植えつけた「風の道」(図版4)は草むらを通り抜ける風と草むらの輝きが見事に表わされ、材質と自然の営みを巧みに表現した秀作だった。

コメントをお書きください