戦争と美術

戦争と美術 · 2025/04/07

2年前、ウクライナ・キーウの空にロシアの軍用ヘリコプターが40数機低空で飛来した。テレビニュースで見た光景は、パラシュートがキーウの空を一杯に降下していた。彼らはウクライナの政権を一気に親ロシアの政権に変革する目的だった。ウクライナ全土の空港も同時に攻撃、3日で変革する予定だったが、抵抗に遭いその目論みは頓挫。

戦争と美術 · 2025/04/06

(1)はじめに:広がる関心

最近、女性画家と戦争について関心を持つ人が増えてきて、長年細々と研究してきた身としては嬉しい限りである。

その広がりの理由として、NHK のテレビ番組で女流美術家奉公隊や長谷川春子らが取り上げられたことも大きい。2022年夏、一般視聴者に向けて放映されたETV 特集「女たちの戦争画」は反響を呼び、放送時間を拡大して「春子と節子 “女流”画家を超えて」(2023 年春)が制作され、また、人気番組「日曜美術館」の枠でも取り上げられた。

戦争と美術 · 2024/07/28

「藤田スケープゴート」説

(夏堀全弘『藤田嗣治芸術試論』)をめぐって

なお「内田の藤田追放」説と対をなす俗説に「藤田スケープ・ゴート」説(藤田は日本の美術家たちの身代わりとなって戦犯の罪を負った、あるいは負うよう説得された)がある。こちらは2016 年の藤田展の際にに示された「と説得されたとといいます」という文言と内容がほとんど同じだが、それは主に藤田自身の「言いふらし」がもとになったものらしい。いずれにしても両俗説の内容は実質的にはほぼ同じであり、ここでは簡単に触れるだけで十分だろう。

戦争と美術 · 2024/07/28

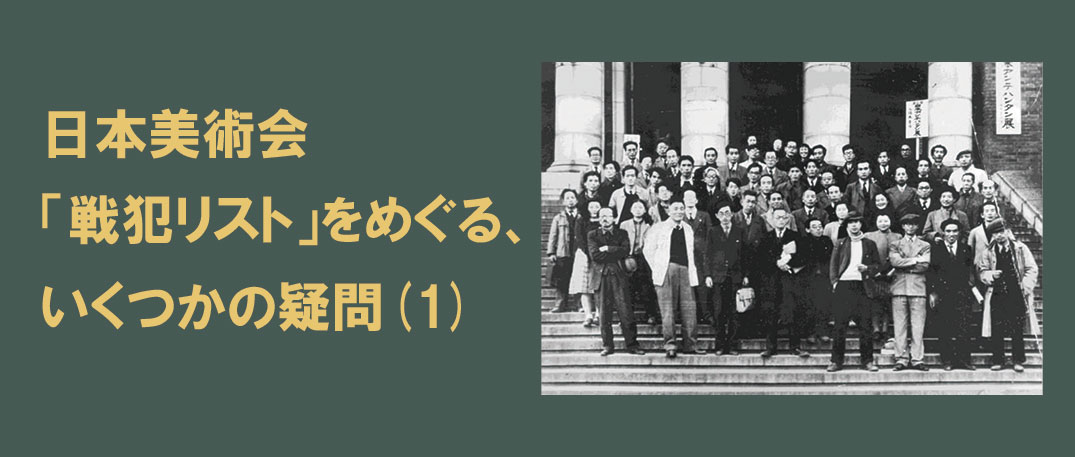

北原恵氏の論文の意義

『美術運動』前号(No.150 2023.3)に北原恵氏の論文「日本美術会『戦犯リスト』をめぐる、いくつかの疑問』」が掲載されている(同上 p.14~21)。私が表記のテーマにより草創期の日本美術会(以下、日美)、が直面した美術家の戦争責任の追求という重要問題に取り組むことを決めたのは、私自身も戦争責任問題に関心を持っていたせいもあるが、実は同論文に誘われた、いや鼓舞されたからである。

戦争と美術 · 2024/07/13

2023 年7 月2 日、NHK-E テレ「日曜美術館」で「《クォ・ヴァディス》の秘密~シュールレアリズム画家北脇昇の戦争」が放映されました。ご覧になった方も多いと思います。

北脇昇氏は日本美術会の創立会員で、1947 年に京都支部ができた時には支部長もされていた方です。ご病気で1948年に支部長を退き、1949 年に「クォ・ヴァディス」を発表し、1951 年に亡くなられています。

戦争と美術 · 2024/06/08

もう手遅れだ!! ハマスの攻撃と人質作戦は誤算だった。犠牲があまりに大きすぎた。パレスチナの怒り、忍耐が限界であったことはよくわかる。パレスチナの怒りがマグマになって爆発したのだ!! しかしネタニヤフのあの残忍さはイスラエルのヒトラーだ。救いがない。無差別の攻撃がガザを破壊しつくす。人の心までも。無差別に病院、学校、商店、住居等。私の招待したガザの画家達の画廊も破壊された。ハワジリの親族10 人が殺された。イサの母親、甥も殺された。まるでホロコーストだ。ネタニヤフは民族浄化をねらっている。パレスチナ人は存在しないし領土は全てイスラエルのものだと入植を繰り返している。

戦争と美術 · 2024/04/07

(4)今後の課題

本稿では、1946 年の「美術界に於て戦争責任を負ふべき者」のリスト作成の経緯と、リストや二種類の『会報』をめぐるその後の言説を簡単に整理した。言説の波は、敗戦直後の1946年以降は、二回の波があったことがわかる。

戦争と美術 · 2024/04/07

(3)日本美術家の「戦犯リスト」をめぐる言説

①敗戦直後、リスト作成までの言説――GHQ の公職追放令

リスト作成に最も影響を与えたのはGHQによる公職追放の動きであろう。1946年1月4日、GHQ は日本政府に「公職追放令」を通達し、追放の範囲をAからGまで7項目に規定して1948年5月までに20万人以上を追放した。美術家や文化人たちを怯えさせたのが、最後のG項「その他の軍国主義者や極端な国家主義者」である。