社会と美術

社会と美術 · 2024/11/04

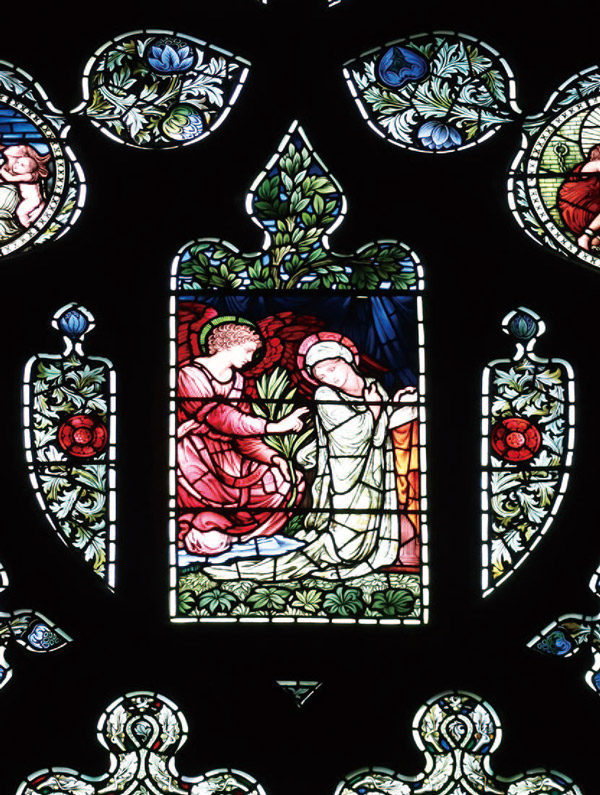

現代社会の弊害は「効率」と「経済価値」が強く尊ばれ、人権および生存権、社会的紐帯が荒廃している点にある。その原因とは資本主義だろうか?19世紀にイギリスの芸術、思想、宗教を揺り動かした「時代の波」をいま振り返ることは大きな収穫があると思う。これは先年のイギリスへの取材旅行をもとに雑記としてまとめたものだ。

社会と美術 · 2024/08/14

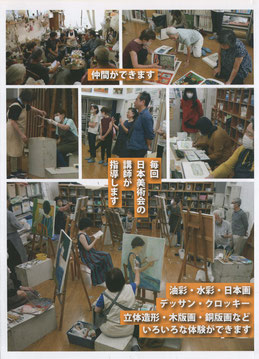

基調提案:薮内 好(理論部)からの提案はA4-6 枚の本文、30分のスライド上映と説明でした。日本美術会「会報NO.144」にその本文と3 名の創作体験報告者、寺川真弓・中田耕一・韮塚作次から提出していただいた資料が全文掲載されています。本誌にそれを再録するのは無理がありますので、会主催の総会を挟んだ各年開催のシンポジウムが、このコロナ・パンデミックの困難の中、ようやく再出発した様子を写真構成します。

社会と美術 · 2023/12/06

「彫刻刀が刻む戦後日本」展を企画して

筆者は昨年「彫刻刀が刻む戦後日本 2つの民衆版画運動」展(町田市立国際版画美術館、2022 年4 月23 日-7 月3 日)を企画した。中国木刻運動のインパクトから始まった「日本版画運動協会」と「日本教育版画協会」の活動を軸に、前者による戦後版画運動、後者による教育版画運動を紹介。「日本で多くの人が学校で体験した版画作りからは実はリアリズム美術の系譜を見出すことでき、その奥には社会運動・平和運動の軌跡がある。さらには魯迅の中国木刻運動に遡ることができる」という、既存の美術史で脇に置かれてきた流れを提示した。

社会と美術 · 2023/11/28

私が香港を初めて訪れたのは2014年12月で、終盤にさしかかった「雨傘運動」を取材するためであった。この年、香港行政長官の「普通選挙」を求める香港市民と、「普通」とは程遠い選挙制度を押し通そうとする香港政府が対立し、市民による巨大な抗議運動が勃発した。「雨傘運動」の名は、香港警察が放った催涙弾を避けようとして市民が開いた雨傘に由来する。

社会と美術 · 2023/10/17

「表現の自由」を考えるとき、政治的抑圧を第一義に考えがちだ。だが実際は美術と政治の制度は共犯関係にある。両方の突破口を本稿の目的としたい。

日本の表現史で著名なものに悪徳の栄え事件がある。1959年に翻訳出版されたマルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』が猥褻に当たると起訴され、有罪となった事件だ。罪に問われたのは翻訳者の澁澤龍彦と出版者の石井恭二(現代思潮社社長)。当時、澁澤はこう提言している。

社会と美術 · 2022/08/13

20 世紀の価値観では検閲や規制は絶対悪で、その否定は絶対善とされた。だが、現代の「表現の自由」をめぐる状況はもっと複雑だ。おそらくこの問題に対し、表現ジャンルでもっとも後衛は美術だろう。

社会と美術 · 2022/07/15

終戦から1 年に満たない1946 年7 月7 日、目白の自由学園講堂で、新しい童画のための運動団体として創立された「日本童画会」の総会が開かれた。この童画団体の創立メンバーとして事務局長の役割を果たしたのが、プロレタリア画家で童画家としても知られる松山文雄であった。

社会と美術 · 2021/06/08

2019年に騒然となったあいトリ「表現の不自由展・その後」検閲事件の本質は何も解決していない。あいトリのひとつの判定基準は大村実行委員長のしきりで参集した「あいちトリエンナーレありかた検証委員会」(のちに検討委に改名)だろう。座長を国立国際美術館長・山梨俊夫が務めた。検証委は同年12月18日に結論である118pにわたる最終報告書を提出した。要約は概ね次の通りだ。

社会と美術 · 2021/05/16

いま学校の美術教育は、大きな変革期にある。学校カリキュラムの編成基準となる文部科学省の学習指導要領は10年ごとに改訂されるが、その新版の全面実施が図られているところだ。これまでも学校教育は、美術文化の普及に大きな役割を果たしてきた。

社会と美術 · 2021/05/09

■展覧会趣旨と新型コロナウイルスの影響

2020年6月9日から9月13日にかけて町田市立国際版画美術館で開催した「インプリントまちだ展2020 すむひと⇔くるひと ―「アーティスト」がみた町田―」は、東京オリンピック・パラリンピックに向けて2017年から開催してきた展覧会シリーズの集大成だった。